虫歯治療を検討中の方は

虫歯治療のご案内ページをご覧ください。

- 「歯の色が変わったところがあるけど痛むまで放置してても大丈夫?」

- 「冷たい物が少ししみるけど受信しなくちゃいけないの?」

- 「歯医者は通院回数多いし治療費も高そう」

そんな不安を抱える方はたくさんいるでしょう。

この記事では虫歯の初期段階の見分け方や、実際受診が必要なのか、受診に掛かる治療費などの疑問に対しての情報を紹介していきます。

特にセルフチェックとケアを実践することで、歯を守りつつ出費と時間を最小化できます。

著者自身もC0で気づき、フッ素とシーラントのみで治療を完了しました。

前半で初期症状の見分け方と進行段階を、後半で予防習慣と最新の削らない治療法を解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

虫歯の初期症状とは?見逃さないポイント

痛みが出る前の虫歯は、ごく小さな色調の変化や舌先の違和感しか現れず、一般的にわかりにくいでしょう。

この段階で気づけば、削らずに経過観察で済む可能性が高まります。

ここでは発生メカニズムと代表的な初期サインを整理し、セルフチェックの精度を上げる基礎知識を解説します。

関連記事:虫歯のなりかけを放置するとどうなる?治療費と痛みを防ぐ対策4つ

虫歯の発生メカニズムを知ろう

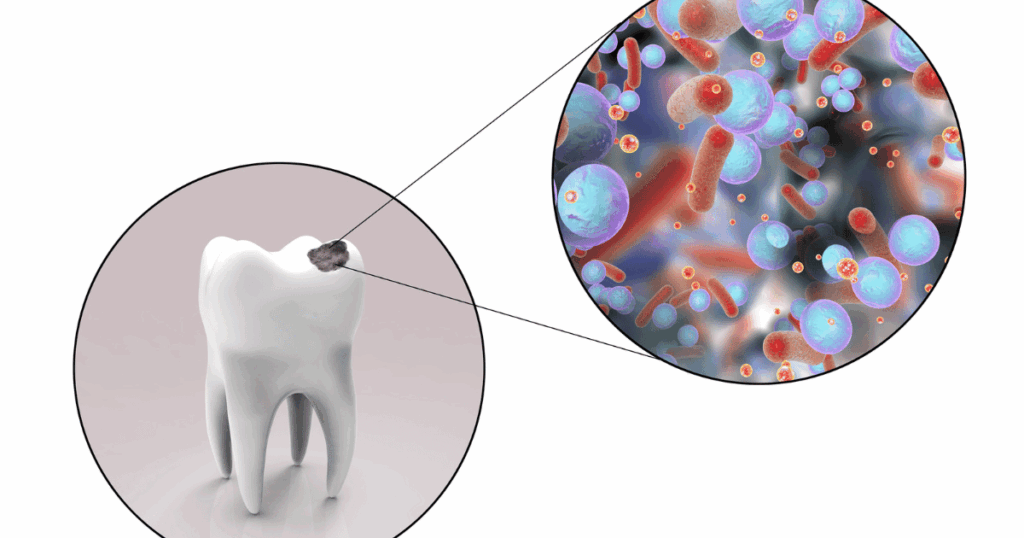

虫歯はプラーク内の細菌が糖質を分解して酸を生み出し、歯の表面(エナメル質)からカルシウムやリンを溶かす脱灰から始まります。

脱灰が優位になると表層に微小な空洞が広がり、光沢が失われて白く濁った斑点が現れます。

本来、唾液には再石灰化の働きがあり、フッ素や正しいブラッシングが行き届けば自己修復が可能です。

しかし、一方で間食回数が多い、就寝前に歯を磨かない、といった要因で、酸性状態がつづくため再石灰化が追いつかなくなります。

その結果、象牙質へ進行し、穴が空いたり痛みが出たりするころには治療範囲が広がっている恐れがあるのです。

初期虫歯に多い歯の色や質感の変化

初期段階でよく見られる異変は次のとおりです。

- 乾燥させたときだけ浮き出る白濁斑点。

- 歯面のツヤが消えてマットな質感になります。

- 舌で触るとザラつきや細かな段差を感じます。

鏡とライトで歯面を乾かして観察すると、濡れた状態では見落としがちな異常も捉えやすくなります。

黒ずみが現れる前に発見できれば、フッ素塗布やシーラントで再石灰化を促し、削らない処置が可能です。

冷たいものがしみるのは要注意サイン

冷水やアイスで一瞬しみる感覚は知覚過敏と混同されがちですが、エナメル質の局所的な脱灰が進んだ場合も同様にしみる場合があります。

刺激が二週間続いたり、甘い物でも同様にしみたりする場合は、虫歯が象牙質近くまで進行している可能性があります。

虫歯のセルフチェック

虫歯初期症状のセルフチェックは以下の方法です。

- 冷刺激後十秒以内に症状が消える→経過観察とフッ素ケアを強化します。

- 三十秒以上痛みが残る→C1以降の疑いがあるため早期受診が安全です。

夜間の歯ぎしりや酸性飲料の多飲は感覚過敏を悪化させる要因です。

生活習慣の見直しと就寝時マウスピースの活用も検討しましょう。

関連記事:親知らずが虫歯になったらどうすればいいの?|放置の危険性も解説

初期から始まる虫歯の進行段階

虫歯は表面のごく浅い脱灰から始まり、神経に達するまで5つのステージ(C0~C4)に分けられます。

ここでは虫歯の段階ごとの状態と、適切な治療タイミングや費用について解説していきます。

C0

エナメル質が白く濁るだけで穴は開いていない最初期です。

再石灰化を促すフッ素塗布とブラッシング習慣の見直しで、削らずに経過観察が可能です。

- 見た目:乾いたときに白濁が浮きます。

- 痛み:ほぼありません。

- 歯科介入:フッ素塗布、シーラント。

C1

エナメル質内に小さな穴ができ始め、茶色い点や線が現れます。

- 見た目:茶褐色のスポット。

- 痛み:冷水でわずかにしみます。

- 治療:削る量は0.5mm前後

自覚症状は少ないものの、放置すると象牙質へ速く進むため、レジン充填で早期対応が推奨されます。

C2

象牙質に到達し、甘味・冷熱で鋭い痛みが出やすくなります。

- 見た目:穴がはっきりし褐色部が拡大。

- 痛み:冷熱、甘味、圧痛が混在。

- 治療:中〜大きめのレジンまたはインレー

細菌が広がる範囲が大きいため、充填に加えて神経保護材を併用することが多いです。

C3

歯髄(神経)に感染が及び、何もしなくてもズキズキ痛む段階です。

- 見た目:大きな穴、黒褐色。

- 痛み:自発痛・夜間痛。

- 治療:根管治療+クラウン

ここまで進むと根管治療が必要になり、通院回数と費用が一気に増えます。

C4

歯冠部が崩壊し根だけ残る末期です。

- 見た目:歯がほぼ無く、歯根が露出。

- 痛み:神経壊死で痛みが一時的に減ることもあります。

細菌が顎骨へ波及しやすく、抜歯後にブリッジやインプラントで機能回復を図ります。

進行度別の治療法と費用の目安

本文 ステージが進むほど治療時間と費用が増大し、歯の自然な形を維持するのが難しくなります。

表にすると以下の通り。

| ステージ | 主な治療 | 通院回数 | 削る量 | 予後 |

| C0 | フッ素塗布・経過観察 | 1 | 0mm | 良好 |

| C1 | レジン充填 | 1 | 0.5mm | 良好 |

| C2 | レジン大充填・インレー | 1〜2 | 1〜2mm | 中等 |

| C3 | 根管治療+クラウン | 3〜5 | 2mm以上 | 要メンテ |

| C4 | 抜歯+補綴 | 2〜複数 | 欠損 | 再建必須 |

気になる変化に気づいたら、C1のうちに治療を受けることで負担を最小限に抑えられるでしょう。

虫歯の初期症状のセルフチェック

鏡とライトを使えば、痛みが出る前でも歯の小さな変化を見つけられます。

ここでは自宅で今日から試せるチェック方法を紹介し、受診の要・不要を判断する方法を紹介します。

鏡で確認できる色や凹みの見分け方

虫歯は乾燥させた瞬間に白濁や小さな穴が浮かび上がります。

脱灰を見逃さないために、次の手順で観察しましょう。

- 洗面所より明るいLEDライトを手鏡に当て、歯面を完全に乾かします

- 色調の変化を探す場合は、白→乳白→茶→黒の順で注意が必要になります

- 表面を斜めから照らし、ツヤの有無や微細な凹凸を確認してください

- フロスを通して糸がほつれたり茶色く染まった部位があれば要注意

小さな白濁だけならフッ素ケアの強化で再石灰化が見込めますが、段差や影が見える場合は早期受診が安全です。

関連記事:【9割が知らない】虫歯じゃないのに甘いもので歯が痛くなる原因|治療方法も紹介

歯の違和感や痛みのセルフ診断リスト

目視で異常がなくても、感覚の変化が進行のサインになることがあります。

下記にて経過を把握してください。

- 冷たい飲食でしみる:10秒以内で治まれば軽度

- 甘い物でうずく :C1〜C2の疑い

- 噛むと圧痛が出る :象牙質圧迫の可能性

- 夜間ズキズキ痛む :神経炎症を示唆

一週間確認して、症状が増えるか強まるなら進行中と判断しやすくなります。

ここまで説明してきたように、違和感が継続する期間と強度は治療タイミングの指標です。

以下では市販グッズを活用し、見た目だけでなく数値でも状態を可視化する方法を紹介します。

市販グッズを活用したセルフチェック

ドラッグストアで手に入る道具を使えば、観察精度をさらに高められます。

【歯面染め出し液】

バイオフィルムを赤色に染め、虫歯菌が活動するエリアを可視化します。

染まった部分が白濁していればC0の可能性大。

【デンタルミラー&LEDプローブ】

歯の裏側や奥歯の隣接面にライトを当てると、微小な穴を確認しやすいです。

【PH試験紙付き唾液テスター】

食後30分後の唾液PHが5.5以下なら脱灰リスクが高くなります。

数値管理で間食習慣を見直せます。

【モバイル口腔カメラ】

スマホ連動で拡大撮影ができ、経過観察用の画像を日時で保存できます。

これらの道具は3,000円前後でそろい、月1回のセルフチェック習慣を補助します。

定期的に記録を残すことで、小さな変化の見逃し防止と歯科受診の適切な判断に役立ちます。

虫歯を放置した場合の悪化リスクとは

ここまでセルフチェックの方法を紹介しました。

虫歯は異変に気づきながら受診を先延ばしにすると症状は想像より速く深刻化します。

この章では痛みが強まるまでの時間軸、神経まで達した際の処置内容、さらに費用と通院回数がどの程度跳ね上がるかを具体的に示します。

痛みが強くなるまでの期間と進行速度

初期段階(C0〜C1)の虫歯は自覚症状がほぼありません。

しかし脱灰が象牙質へ届くC2に達すると、冷熱や甘味で鋭い痛みを感じるまでの平均期間は3〜6か月と報告されています。

進行速度に影響する主な要因

進行速度に影響する主な要因は以下の3つがあります。

- 間食回数:一日三回以上の甘味摂取で酸性時間が長くなってしまいます。

- 唾液量:就寝中の習慣的な口呼吸で唾液は減少し、歯の再石灰化が遅れます。

- ブラッシング精度:歯と歯の間の磨き残しが多い人は隣接面虫歯が急拡大。

これらの要素が重なると、痛みが出るまでの期間は2か月ほどに短縮されるケースもあります。

早期発見を逃すと進行が加速し、治療の選択肢が限られてしまいます。

神経治療や抜歯が必要になるケース

象牙質を突破し歯髄に細菌が到達すると、激しい自発痛や夜間痛が出現します。

歯髄炎が慢性化すれば根の先端に膿がたまり、腫れを伴うことも珍しくありません。

その段階で選択される処置は次の通りです。

| 症状 | 主な治療 | 治療回数(目安) | 機能回復の難易度 |

| 急性歯髄炎 | 根管治療+クラウン | 3〜5回 | 中 |

| 歯根破折 | 抜歯+ブリッジ | 2〜4回 | 高 |

| 歯根嚢胞 | 抜歯+インプラント | 4回以上 | 非常に高 |

根管治療は歯を残せる最後の砦ですが、再感染のリスクも抱えます。

歯根が割れていたり膿が大きい場合は抜歯が不可避となり、術後措置ではさらに負担が増えます。

初期虫歯の予防と自宅ケアのポイント

歯を削らずに済ませるには、脱灰が起こる前に口内環境を整える習慣が欠かせません。

ここでは毎日の歯磨きから食生活まで、自宅で続けやすい具体策を段階的に整理します。

毎日の歯磨きで注意すべき磨き残し部位

歯ブラシが届きにくい場所はプラークが停滞し、最初に脱灰が進みやすい領域です。

次の箇所を意識すると清掃効率が上がります。

・奥歯の噛み合わせ面。溝が深く幅が狭いため、毛先を縦方向に動かしましょう。

・前歯裏側の歯肉付近。ブラシを45度に傾け小刻みに当ててください。

・歯と歯の接触点周囲。先端が細いタフトブラシを併用すると効果的。

・歯列が重なった部分。毛束が密なコンパクトヘッドで1本ずつ磨くといいでしょう。

これらを毎食後2分ずつ続けるとプラーク除去率が約20%向上すると報告されています。

フッ素入り歯磨き粉の効果的な使い方

フッ素(1,450ppm前後)はエナメル質を再石灰化させ、酸への抵抗力を高めます。

適切な使い方を押さえれば防御膜の形成効率が伸びます。

- 歯磨き粉の量は成人で1.5cmほど。泡立ちを抑え、磨く時間を確保できるでしょう。

- 2分間ブラッシング後は軽く1回だけ吐き出し、水ですすぐ量は10ml程度にとどめてください。

- 就寝前の使用が特に有効。唾液分泌が減る夜間はフッ素滞留時間が長くなります。

これらのポイントを抑えることで、フッ素入り歯磨き粉の効果を最大限に活かせます。

デンタルフロスやマウスウォッシュの活用

ブラシ後も歯間部には40%近くのプラークが残ります。

フロスとマウスウォッシュで仕上げると再石灰化領域まで薬効を届けやすくなります。

【フロス】

歯間に沿わせて上下に動かし、隣接面のバイオフィルムを物理的に除去します。

夜1回の実施でも虫歯発生率が約30%下がったというデータがあります。

【マウスウォッシュ】

CPC(塩化セチルピリジニウム)配合なら菌の増殖抑制に寄与します。

ブラッシング後60秒含嗽すると薬剤が歯面に均一に残りやすいです。

これらはドラッグストアで比較的安価に手に入るので、コストを抑えつつ習慣化できるでしょう。

食習慣が虫歯リスクに与える影響

間食や飲料の取り方しだいで口内PHは大きく変動します。

脱灰が起こる臨界PH5.5以下に滞在する時間を短くする工夫が重要です。

- 砂糖入り飲料は食後にまとめて飲み、最後に水で口をすすぐとPH回復が約15分短縮可能。

- キシリトール入りガムを5分噛むと唾液分泌が増え、中和を早める効果が期待できます。

- 食後にチーズやナッツを少量取るとカルシウムとリンが補給され再石灰化を助けます。

こうした小さな選択を積み重ねることで、脱灰と再石灰化のバランスを防御側へ傾けられます。

歯医者に行くべきタイミングと治療法

初期症状を見つけても「少し様子を見よう」と先延ばしにすると、治療法の選択肢が一気に減ります。

この章では受診が遅れると何が起こるのかを整理し、削らず痛みも少ない最新処置まで順を追って解説します。

どの症状が出たら早急に受診すべきか

虫歯は自覚症状が乏しいまま進みがちですが、次のような変化が現れたら猶予はありません。

- 冷水・甘味でしみる時間が30秒を超えます。

- 茶褐色の点が一週間で拡大。

- 噛むと響くような圧痛が出ます。

- 夜間にズキズキ痛み目が覚める可能性もあります。

これらは象牙質や歯髄へ細菌が迫っている合図となります。

早期受診ならレジン充填で完結しますが、放置すると根管治療や抜歯に発展する可能性があります。

削らない虫歯治療(シーラント・再石灰化)

痛みも費用も抑えるには「削らない」選択肢を検討する段階での受診が鍵になります。

シーラントは奥歯の溝を樹脂で塞ぎ、プラークが入り込むスペースを物理的に遮断します。

再石灰化療法は高濃度フッ素やCPP‑ACP(牛乳由来の再石灰化促進成分)を用い、溶けたエナメル質を自己修復へ導く手法です。

処置の比較は以下の表をご覧ください。

| 処置 | 適応ステージ | 所要時間 | メリット | 留意点 |

| シーラント | C0〜C1 | 15分/本 | 即日完了・痛みゼロ | 定期点検が必要 |

| 高濃度フッ素塗布 | C0 | 5分 | 再石灰化を促進 | 年2〜4回の継続が前提 |

| CPP‑ACP塗布 | C0 | 10分 | 酸性環境を緩衝 | 乳製品アレルギーは不可 |

削らない治療は進行を完全に止められるわけではありません。

次に紹介する低侵襲治療へスムーズに移行できるよう、定期検診で経過を追うことが重要です。

痛みが少ない最新治療法と特徴

近年は歯を極力残しつつ治療ストレスを抑える技術が進化しています。

【ICON樹脂浸透法】

微細な穴に低粘度レジンを浸透させ硬化させます。

歯質削除量は0.2mm以下で、麻酔不要のケースが多いでしょう。

【レーザーう蝕除去】

エルビウムYAGレーザーが虫歯部分だけを蒸散させ、歯質へのダメージが小さくなります。

音や振動が少なく恐怖心が軽減されます。

【エアアブレーション】

微粒子パウダーを噴射して虫歯を選択的に削ります。

健康なエナメル質への影響が少ないため、充填範囲を最小化できます。

各技術の導入状況や費用はクリニックごとに幅があります。

施術前には「削除量」「通院回数」「再発率」の三点を質問し、自分に合った方法を選ぶことが満足度向上に直結します。

まとめ【削らず治す!虫歯の初期症状チェック法と費用を抑えるテクニック】

この記事では白濁や冷刺激など初期サインの見抜き方を整理しました。

進行度別の治療費比較により、早期受診が数万円の節約になると提示しました。

鏡・染め出し液・口腔カメラを活用したセルフチェックで小さな変化を可視化できます。

初期の虫歯の場合は、フッ素1,450 ppmの歯磨き粉とキシリトールガムで再石灰化を促進可能です。

ICON樹脂浸透法やレーザー除去など削らない治療は初期段階なら痛みをかなり抑えられます。

今日からケア習慣を見直し、違和感を覚えたら即受診することが歯を守る最善策です。

当記事の知識が、虫歯に悩む皆様のお役に立てれば幸いです。

愛知県半田市で歯医者をお探しなら「歯科ハミール本院」

名鉄「住吉町駅」より徒歩1分の歯医者

当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。

この記事を監修した人

歯科ハミール本院 院長 赤崎 絢

所属学会

略歴