虫歯治療を検討中の方は

虫歯治療のご案内ページをご覧ください。

ある日、何気なく自分の歯を見てみると、黒い点が見えるという経験はありませんか?

「痛くない黒い点だから放置しても平気でしょ?」

「歯医者が怖いので初期の虫歯を自分で治したい!」と考える人も少なくないでしょう。

この記事でわかること

- 黒い点が虫歯か着色かを自宅で判定する方法

- 再石灰化防止のセルフケアと必要日数

- 削らない最新治療の費用・回数・痛みの比較

C0〜C1に区分される初期の虫歯は、適切なセルフケア+早期の削らない治療で元の色に近づけることが可能です。

「シーラントで虫歯発症が4年以上で約60%抑制された」という予防効果が認められています。

さらに1回完結の初期虫歯向けの治療(ICON治療)ならちょっとの削合で審美性を保てます。

参考文献:健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~ シーラント(予防法)

この記事を読むメリット

- 痛みゼロで色を戻す具体的な手順がわかる

- 歯医者に通う回数と費用を最小化できる

- 放置リスクを把握し安心して行動できる

初期の虫歯は先延ばしにせず、本日からケアを始めましょう。

目次

黒い点は虫歯か着色か?症状チェック

虫歯の進行度(C0〜C4)早見表

C0は表面のミネラルが抜けて白濁する段階です。つまり、まだ白っぽく見えるだけの状態です。

続いてC1になるとエナメル質に浅い穴が開き黒影が現れます。これが今回のキーになる黒い点の始まりです。

C2では象牙質まで進行し色が濃くなり、冷たい物がしみることもあります。このあたりで、だいぶ一般的な虫歯のイメージに近づいてきます。

そして、C3は神経に達し激痛、C4では歯冠が崩壊し抜歯リスクが高まります。ここまでくると、かなり日常生活に支障が出てきてしまうと言えます。

虫歯の進行度合いをまとめた表は、以下のとおりです。

| 区分 | 症状・見た目 | 痛み | 主な治療方針 | 通院回数 |

| C0 脱灰(白濁) | 白い斑点・光沢消失 | なし | 再石灰化セルフケア/フッ化物塗布 | 0〜1回 |

| C1 エナメル質浅層 | 茶〜黒い影・ザラつきなし | ほぼなし | ICON/シーラント | 1回 |

| C2 象牙質まで進行 | 濃い茶〜黒・冷水でしみる | 軽度 | レジン充填(保険) | 1回 |

| C3 神経に近接 | 大きな黒穴・自発痛 | 強い | 根管治療+インレー/クラウン | 2〜4回 |

| C4 歯冠崩壊 | 歯が欠け灰黒色 | 自発痛/無痛 | 抜歯+ブリッジ/インプラント | 3回以上 |

黒い点の4タイプと特徴

初期虫歯(C0〜C1)

初期の虫歯では、色は茶〜黒っぽい程度で、ライトを斜めに当ててもザラつきはありません。再石灰化ケアで回復も見込めます。

着色汚れ(コーヒー・タバコ等)

表面が滑らかで、研磨剤入りペーストなどで取り除けます。

着色による汚れなので、もちろん痛みはありません。

歯石・歯周病由来の黒ずみ

歯ぐき付近に硬い塊が付きます。これが歯石です。

歯石を取り除く必要があり、放置すると歯周病が進行します。

神経が死んだ歯の変色

歯全体が灰色〜黒に変わります。内部変色のためホワイトニングや補綴治療(人工の歯で補う治療)が必要です。

「痛みゼロ」でも危険なケースと放置リスク

痛みがなくても十分なケアでなければ、悪化するケースは多いに考えられます。

穴が深くなると自然治癒は期待できず、治療費が跳ね上がることも大いにあり得ます。

黒い点を見つけたら、早めのチェックとケアが大切です。

関連記事:虫歯のなりかけを放置するとどうなる?治療費と痛みを防ぐ対策4つ

原因別チェック方法

自宅でできるセルフチェック5ステップ

- まず歯を乾かします。ティッシュで水分を拭うと色味がはっきり見えます。

- 次に強い光を斜めから当てます。影が濃い場合は虫歯の疑い大です。

- 続けてデンタルフロスを通します。フロスがほつれたり切れたりすればエナメル質が欠けている証拠です。

- そして甘味テストです。角砂糖を口に含み10秒以内にしみればC2以上の可能性あります。

- 最後に1週間後の写真を比較します。スマホで同角度で撮影し、色の変化を確認します。変化があれば再石灰化ケアを即開始しましょう。

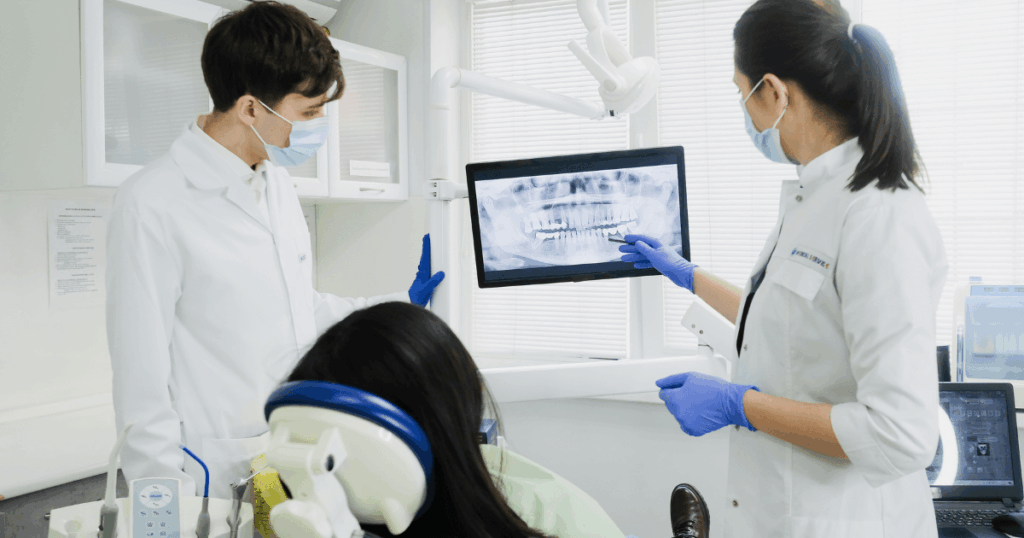

歯科医院による診断:レントゲン・レーザー・染色液

レントゲン写真

レントゲンとは、歯の中まで映し出す写真です。

歯と歯の間や裏側は、どうしても自力では見ることはできません。

レントゲン写真であれば、そういった普段見えないところを写し出せます。

そのため、見た目は小さいのに奥で広がっているような虫歯でも早めに見つけられます。

関連記事:【保存版】親知らずが埋まっているかどうかはレントゲンでわかるのか?

レーザーの虫歯チェッカー

この機械は、ペン型のレーザー光を用いた道具です。

これを歯に当て、光の反射を数字で表示します。

機械に表示された数値が低ければ虫歯の進行は浅く、逆に数値が高いほど虫歯が深く進んでいる目安になります。

小さい数字なら削らずに様子を見ることも可能です。

染め出し液

染め出し液とは、歯の弱っているところに色がつく薬です。

この薬液を歯に薄く塗り、紫色に染まった所は弱っていると判断することができます。

この仕組みを利用することで、単なる着色汚れとの見分けが一目で判別可能です。

そうして「磨けば落ちる汚れ」か「虫歯の始まり」かを判断しやすくなります。

歯医者に行くべき4つのサイン

- 黒い点が2mm以上に拡大

- 1カ月で色濃度が増す

- 冷温・甘味で瞬間的にしみる

- フロスが毎回同じ場所で切れる

- セルフチェックは早期受診の判断材料として必要不可欠です。

4つのサインが1つでも当てはまれば、進行が速い恐れがあります。

なるべく削らないためにも早めに受診するほうが、結果的に費用も痛みも抑えられるでしょう。

初期虫歯を自力で治すセルフケア完全ガイド

再石灰化を促す3つの柱

高濃度フッ化物(1,450ppm以上)

高濃度フッ素は低濃度と比べ再石灰化効果が高いと言われています。

ポイントは「泡を吐き出すだけで40分ほど水を飲まない」です。

「2〜3回かけて、しっかり水ですすぐべきじゃないの?」と勘違いされる方も少なくありません。

フッ素イオンが表層に長く留まれば、溶け出したカルシウムと結合し再石灰化が加速してくれます。

参考文献:Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries

リカルデント・キシリトール活用

リカルデント(CPP-ACP)は酸性下でもカルシウムとリン酸を包み、脱灰したエナメル質へ再供給してくれます。

ちょっと難しく聞こえますが、要は虫歯への対抗のサポートをしてくれる役割の一つということです。

ちなみに、毎日のようにガムで摂取した人は、摂取しない人より新規虫歯の発生が減少していたことが報告されています。

キシリトールは一時的にpH8近くまで押し上げるため、食後20分間の噛用が推奨されています。

参考文献:Bioactive Materials for Caries Management: A Literature Review

pHコントロール:間食のタイミングと唾液促進

口腔内はpH5.5以下で脱灰が進みます。できるだけ間食は「14時」「17時」に限定し、低pH状態を1日2回に抑えましょう。

ガムを5分噛むと唾液が約3倍になり、その唾液によって酸が中和され、3分で虫歯予防として安全域とされるpH6.8前後へ戻るというデータがあります。

寝る前は水か無糖茶だけにし、就寝中の虫歯促進を最小限に抑えるのが大事です。

参考文献:Effects of Chewing Different Flavored Gums on Salivary Flow Rate and pH

正しいブラッシング・フロス手順

- 角度45°で歯肉溝に毛先を当て、1歯あたり10往復。

- 奥歯の咬合面はペン持ちで縦磨き。

- フロスは「C字」に巻き付け歯間全周を上下2回。

上記を実践しても磨き残し率は平均15%残ると報告されています。

仕上げにワンタフトブラシで黒い点周囲を5秒ほど磨くと、残存率の低下を促せるので積極的に取り入れましょう。

参考文献:Effectiveness of Manual Toothbrushing Techniques on Plaque and Gingivitis: A Systematic Review

再石灰化を「数値」で追うセルフモニタリング術

スマホの虫歯チェックアプリがあるのはご存知ですか?

虫歯チェックアプリを使うと、黒い点の状態を色や数字で示してくれます。

表示が小さな値や薄い色に変われば、歯の表面が回復へ向かっているサインです。

週1回、同じ明るさと角度で写真を撮り、変化が少しずつでも良い方向に進んでいればセルフケアは順調と考えられます。

あわせて就寝前に唾液を pH 試験紙で調べ、中性に近い結果が続けば口の中が酸性になりにくく、虫歯が進みにくい環境を保てている目安になります。

セルフケアの基本は「フッ素が多い歯みがき」「再石灰化を助ける成分」「口の中の酸をコントロール」の3つを同時に行うことです。

経過を確認しながら続ければ、削らずに済む治療へつなげるとともに、白い歯を守りやすくなります。

削らない・少ない治療回数で済む最新治療

ICONレジン浸潤法(C0〜C1対応)

歯の表面をほんの少しだけ薬でざらざらにし、その隙間にレジン(樹脂)を染み込ませて固める方法です。

削合の深さは0.1mm以下、処置時間は1歯15分ほど、痛みはほぼゼロなので麻酔も不要です。

黒く透けて見えていた部分が樹脂と同屈折率になるため色調が均一になり、審美効果も期待できます。

自費診療になりますが、C1がC2へ進む前に1回で終わるため、トータルコストは保険の再治療を繰り返すより低く抑えられる例が多いです。

シーラント・レーザークリーニング(咬合面・着色)

奥歯の溝はブラシが届きにくく初期虫歯が潜みがちです。

シーラントはその溝をフッ素配合樹脂で埋め、再石灰化を促しつつ物理的バリアを形成します。所要時間はたったの10分です。

1日完結ダイレクトボンディング(審美充填)

穴が少し広がった初期の虫歯で、ICONが使えない場合には、色の違う樹脂を何層も重ねて本物の歯のように仕上げる「ダイレクトボンディング」という方法が使われます。

ラバーダム防湿下で行うため再発リスクが低く、処置は1歯60〜90分、通院1回で完了です。

銀歯は詰め物のすき間から虫歯が再びできやすいのに対し、ダイレクトボンディングはそのリスクを大幅に減らせる点も魅力です。

メリット比較表

| 治療法 | 通院回数 | 見た目 | 再発リスク | 適応範囲 |

| シーラント | 1回 | ★★★ | 低 | 溝のC0 |

| ICON | 1回 | ★★★★ | 低 | C0〜C1 |

| レジン充填 | 1回 | ★★ | 中 | C2 |

| ダイレクトボンディング | 1回 | ★★★★★ | 低 | 小〜中窩洞 |

保険治療は安価ですが審美性と耐久性が劣り、再治療サイクルを考慮すると費用が積み重なります。

初期段階でICON、進行しても1日完結のダイレクトボンディングを選択すれば、時間・美しさ・長期コストのバランスがもっとも良くなるでしょう。

関連記事:削らず治す!虫歯の初期症状チェック法&治療費用を完全解説

再発を防ぐ長期メンテナンス

半年ごとの定期検診でチェックすべき4点

- 隣接面の影をレントゲンで確認

- ダイアグノデント値*の変化を記録

- 歯石と歯周ポケットを測定

- 生活習慣の変化を医師と共有

*ダイアグノデント値とは、レーザー光により虫歯を検出する機械の数値です。

これを続ければ、虫歯のタネを早めに潰せるはずです。

唾液緩衝能テストとパーソナルリスク評価

まず、診療室で3分ガムを噛み、そこで出た唾液で酸性具合を計測します。

数値が低い人は夜間フッ化物洗口+CPP-ACP塗布を追加します。

そして、結果をシステムに入力して見える化することで、続けるモチベーションにも繋がっていきます。

食生活・ホルモン周期・ストレス管理でリスク最小化

「甘いものを100%カットは無理!」という方もいると思います。

間食を14時と17時の2回だけに絞って、後はキシリトールガムで虫歯対策しましょう。

生理前や残業続きで唾液量が減るときは、水分補給と無糖ヨーグルトで唾液を補うことで、pHを戻すサポートになります。

また、睡眠不足が続くと口の中が酸性になりやすく、虫歯菌も活発になります。

寝る前にフッ素ジェルで歯の全体をガードしつつ、しっかり眠ることも大事です。

習慣化できれば「前よりも、虫歯の心配減ったかも?」と実感できるでしょう。

子ども・矯正中・高リスク体質の特別ケア

乳歯のCOとサホライド利用の判断基準

乳歯のCO(白濁)は大人の歯より進みやすいといわれています。

奥歯や裏側など審美性を気にしない部位は、サホライド(特に乳歯の虫歯治療に使われる歯科薬品)を1回塗布して黒く染めてでも進行を確実に止める方が安全です。

前歯で見た目を優先する場合は、フッ化物洗口+リカルデント塗布という治療を2週間続け、改善が見られなければICONに切り替える流れが推奨されます。

実際、サホライドにより、進行が90%近く止まったとする複数の臨床試験がありました。

参考文献:Clinical Trials of Silver Diamine Fluoride in Arresting Caries among Children: A Systematic Review

矯正装置周辺のC0対策とフッ素アプローチ

矯正のブラケット周辺は汚れが付きやすく、装着半年でCO発生率が26%まで跳ね上がります。

対策は、①高濃度フッ素ジェルを寝る前に歯全体に塗布し就寝中の酸攻撃をブロック、②ワンタフトブラシでブラケット境目を10秒磨く、③月1のエアフロー+シーラントで溝を封鎖、の三段構えが効果的です。

さらに、強いフッ化物ワニスを四半期ごとに塗布すると、発生率がぐんと減ると言われています。

参考文献:Fluoride varnishes for preventing dental caries in children and adolescents

「虫歯体質」といわれる人のカスタムケア

エナメル質が弱い、口が乾きやすい、糖尿病がある、そんな人は一般的なケアだけでは白い斑点が何度も出てしまいがちです。

まず歯科で唾液の力を測定し、数値が低ければキシリトールガムとカルシウム入りガムを食後に噛む習慣を加えましょう。

ビタミンK₂を取り入れると歯が硬くなりやすいという研究報告もありますが、まだ検証段階なので栄養バランスの一部として考える程度でかまいません。

年4回の高濃度フッ化物ワニスと合わせ、体質と生活に合わせた多層防御を組み立てましょう。

参考文献:The effect of metformin on cognitive function: A systematic review and meta-analysis

まとめ【セルフケア+早期受診が最短・最安の近道】

いかに早めのケアが大事か、おわかりいただけたかと思います。

初期虫歯の黒い点は、「自分で治す工夫」+「削らない治療を選ぶ判断力」さえあれば、痛みも費用も最小限で済ませられます。

セルフケアで再石灰化を進めつつ、C1のうちにICONなど1回完結の処置を受ければ、長期コストと再治療リスクを同時に抑えられるからです。

継続したセルフケアは面倒、と感じる方もいるのではないでしょうか。

しかし、長期的に考えて、歯にもお財布にも少ない負担で済ませられるように日々のケアを大事にしましょう。

再石灰化成功の3ステップ早見表

| ステップ | やること | 期間 | 成功の目安 |

| ① pH管理 | 間食を14時・17時に限定、キシリトールガム活用 | 毎日 | 唾液pH6.8以上を維持 |

| ② 高濃度フッ素+CPP-ACP | 就寝前に1,450ppm歯磨き粉+リカルデント塗布 | 8週間 | 黒影の色が薄くなる |

| ③ 経過モニタリング | 週1でスマホ撮影・レーザー数値測定 | 8〜12週 | 数値が20→15以下 |

2ステップまでで色が改善すればセルフケア続行、変化が乏しければ速やかに歯科でICONを相談しましょう。

再石灰化セルフチェック10項目

| No | チェック内容 | 目標値・判定基準 | 今日の結果 |

| 1 | 就寝前の唾液pH測定 | pH6.8以上をキープ | □ |

| 2 | 週1スマホ撮影で黒影の色を比較 | 前週より色が薄い/サイズ縮小 | □ |

| 3 | 表面のザラつき確認 | 爪で触れて引っ掛かりゼロ | □ |

| 4 | フロスのほつれ具合 | 同じ歯間で繊維切れが起きない | □ |

| 5 | レーザー診断数値(アプリ連携) | 20→15以下へ下降 | □ |

| 6 | 冷水テスト10秒 | しみる感覚なし | □ |

| 7 | 白濁・斑点の直径測定 | 0.5mm以上縮小 | □ |

| 8 | プラークフリー指数 | 歯面の染色後、残存10%未満 | □ |

| 9 | 唾液緩衝能ランク | 前回より1段階アップ | □ |

| 10 | 高濃度フッ化物+CPP-ACPの夜間塗布 | 14日連続達成 | □ |

判定方法

- 8以上✓ → 再石灰化が順調に進行中

- 5〜7✓ → セルフケア継続しつつ2週間後に再評価

- 4以下✓ → ICONなど削らない治療を歯科で相談

このリストを習慣化すれば、進捗が「見える化」されモチベーションが持続します。

印刷して洗面所に貼り、ぜひ毎晩チェックしてみてください。

愛知県半田市で歯医者をお探しなら「歯科ハミール本院」

名鉄「住吉町駅」より徒歩1分の歯医者

当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。

この記事を監修した人

歯科ハミール本院 院長 赤崎 絢

所属学会

略歴